En Ginebra, hacia 1916, bajo el impulso de los volcánicos libros de Carlyle, emprendí el solitario estudio del idioma alemán. Mi conocimiento previo se reducía a unas cuantas declinaciones y conjugaciones. Adquirí un breve diccionario inglés-alemán y acometí, con una teme ridad que sigue asombrándome, las páginas del Fausto de Goethe y de La crítica de la razón pura, de Kant. El resultado es previsible. No me dejé arredrar y agregué a aquellos impenetrables volúmenes el lyriches intermezzo de Heine. Consideré, no sin justificación, que sus coplas en razón de su obligada brevedad, serían menos arduas que las estrofas intrincadas de Goethe o que los párrafos informes de Kant. Fue así “en el prodigioso mes de mayo”, el primer verso –im wundeschönen Monat Mai-, que fui arrebatado mágicamente a una literatura, que fiel me ha acompañado toda la vida.

ridad que sigue asombrándome, las páginas del Fausto de Goethe y de La crítica de la razón pura, de Kant. El resultado es previsible. No me dejé arredrar y agregué a aquellos impenetrables volúmenes el lyriches intermezzo de Heine. Consideré, no sin justificación, que sus coplas en razón de su obligada brevedad, serían menos arduas que las estrofas intrincadas de Goethe o que los párrafos informes de Kant. Fue así “en el prodigioso mes de mayo”, el primer verso –im wundeschönen Monat Mai-, que fui arrebatado mágicamente a una literatura, que fiel me ha acompañado toda la vida.

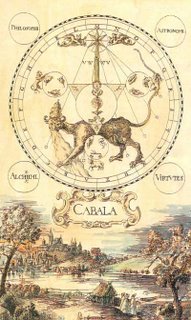

Creí entonces saber el alemán, que todavía no sé. Poco después, la baronesa Helene von Stummer, de Praga, cuya muerte no ha borrado en nuestra memoria su tímida sonrisa, me dio un ejemplar de un libro reciente, de índole fantástica, que había logrado, increíblemente, distraer la atención de un vasto público, harto de las vicisitudes bélicas. Era El Golem de Gustav Meyrink. Su ostensible tema era el ghetto. Voltaire ha observado que la fe cristiana y el Islam proceden del judaísmo y que los musulmanes y los cristianos abominan imparcialmente de Israel. Durante siglos, en Europa, el pueblo elegido fue confinado en barrios que tenían algo o mucho de leprosarios y que, paradójicamente, fueron invernáculos mágicos de la cultura judía. En esos lugares germinó un ambiente sombrío y, a la par, una ambiciosa teología. La cábala, de raíz española, y atribuida, por su inventor, Moisés de León, a una secreta tradición oral que dataría del Paraíso, encontró en los ghettos un terreno propicio para sus extrañas especulaciones sobre el carácter de la divinidad, el poder mágico de las letras y la posibilidad de que los inciados crearan un hombre, como el hacedor había creado a Adán. Ese homúnculo se llamó El Golem que en hebreo significa terrón de tierra, así como Adán quiere decir arcilla.

Gustav Meyrink hizo uso de la leyenda, cuyos pormenores detalla, para esa inolvidable novela que reúne el ámbito onírico de Alicia detrás del espejo con un palpable horror que no he olvidado al cabo de los años. Hay, por ejemplo, sueños soñados por otros sueños, pesadillas perdidas en el centro de otras pesadillas. El índice mismo incitó mi curiosidad; el nombre de cada capítulo consta de un solo monosílabo.

A diferencia de su contemporáneo, el joven Wells, que buscó en la ciencia la posibilidad de lo fantástico, Gustav Meyrink la buscó en la magia y en la superación de todo artificio mecánico. “Nada podemos hacer que no sea mágico”, nos dice en “El cardenal Napellus”; sentencia que hubiera aprobado Novalis. Otro símbolo de esta visión es el epitafio que el lector hallará en “J.H. Obereit visita el país de los devoradores del tiempo”, que pese a su apariencia irreal, es verdadero, no sólo estética sino psicológicamente. El relato, narrativo al comienzo, va exaltándose hasta confundirse con nuestras experiencias y temores más íntimos. Los devoradores del tiempo rebasan la metáfora y la alegoría; corresponden a la sustancia de nuestro yo. Desde la primera línea el narrador está predestinado al fin imprevisible. “Los cuatro hermanos de la luna” incluye dos argumentos; uno deliberadamente irreal que en forma irresistible lleva al lector y otro, aún más asombroso, que nos revelan las páginas finales. Hacia 1929 yo vertí al español un texto suyo del libro de relatos Fledermaüse, y lo publiqué en un diario de Buenos Aires, que envié a Meyrink. Éste me contestó con una carta en la que, a través de su desconocimiento de nuestro idioma, ponderaba mi traducción. Me envió asimismo su retrato. No olvidaré los finos rasgos del rostro envejecido y doliente, el bigote caído y el vago parecido a Macedonio Fernández. En Austria, su patria, los muchos acontecimientos de la literatura y de la política casi han borrado su memoria.

Albert Soergel ha conjeturado que Meyrink empezó por sentir que el mundo es absurdo y que por consiguiente es irreal. Estos conceptos se manifestaron primeramente en libros satíricos; luego, en libros fantásticos y atroces.

Hijo de una actriz entonces famosa, Gustav Meyer, que modificaría su nombre en Meyrink, nación en Viena en 1868. Murió en 1932 en Starnberg, en Baviera, a orillas de un lago, casi a la sombra de los Alpes.

Meyrink creía que el reino de los muertos entra en el de los vivos y que nuestro mundo visible está, sin cesar, penetrado por el otro invisible.

ridad que sigue asombrándome, las páginas del Fausto de Goethe y de La crítica de la razón pura, de Kant. El resultado es previsible. No me dejé arredrar y agregué a aquellos impenetrables volúmenes el lyriches intermezzo de Heine. Consideré, no sin justificación, que sus coplas en razón de su obligada brevedad, serían menos arduas que las estrofas intrincadas de Goethe o que los párrafos informes de Kant. Fue así “en el prodigioso mes de mayo”, el primer verso –im wundeschönen Monat Mai-, que fui arrebatado mágicamente a una literatura, que fiel me ha acompañado toda la vida.

ridad que sigue asombrándome, las páginas del Fausto de Goethe y de La crítica de la razón pura, de Kant. El resultado es previsible. No me dejé arredrar y agregué a aquellos impenetrables volúmenes el lyriches intermezzo de Heine. Consideré, no sin justificación, que sus coplas en razón de su obligada brevedad, serían menos arduas que las estrofas intrincadas de Goethe o que los párrafos informes de Kant. Fue así “en el prodigioso mes de mayo”, el primer verso –im wundeschönen Monat Mai-, que fui arrebatado mágicamente a una literatura, que fiel me ha acompañado toda la vida.Creí entonces saber el alemán, que todavía no sé. Poco después, la baronesa Helene von Stummer, de Praga, cuya muerte no ha borrado en nuestra memoria su tímida sonrisa, me dio un ejemplar de un libro reciente, de índole fantástica, que había logrado, increíblemente, distraer la atención de un vasto público, harto de las vicisitudes bélicas. Era El Golem de Gustav Meyrink. Su ostensible tema era el ghetto. Voltaire ha observado que la fe cristiana y el Islam proceden del judaísmo y que los musulmanes y los cristianos abominan imparcialmente de Israel. Durante siglos, en Europa, el pueblo elegido fue confinado en barrios que tenían algo o mucho de leprosarios y que, paradójicamente, fueron invernáculos mágicos de la cultura judía. En esos lugares germinó un ambiente sombrío y, a la par, una ambiciosa teología. La cábala, de raíz española, y atribuida, por su inventor, Moisés de León, a una secreta tradición oral que dataría del Paraíso, encontró en los ghettos un terreno propicio para sus extrañas especulaciones sobre el carácter de la divinidad, el poder mágico de las letras y la posibilidad de que los inciados crearan un hombre, como el hacedor había creado a Adán. Ese homúnculo se llamó El Golem que en hebreo significa terrón de tierra, así como Adán quiere decir arcilla.

Gustav Meyrink hizo uso de la leyenda, cuyos pormenores detalla, para esa inolvidable novela que reúne el ámbito onírico de Alicia detrás del espejo con un palpable horror que no he olvidado al cabo de los años. Hay, por ejemplo, sueños soñados por otros sueños, pesadillas perdidas en el centro de otras pesadillas. El índice mismo incitó mi curiosidad; el nombre de cada capítulo consta de un solo monosílabo.

A diferencia de su contemporáneo, el joven Wells, que buscó en la ciencia la posibilidad de lo fantástico, Gustav Meyrink la buscó en la magia y en la superación de todo artificio mecánico. “Nada podemos hacer que no sea mágico”, nos dice en “El cardenal Napellus”; sentencia que hubiera aprobado Novalis. Otro símbolo de esta visión es el epitafio que el lector hallará en “J.H. Obereit visita el país de los devoradores del tiempo”, que pese a su apariencia irreal, es verdadero, no sólo estética sino psicológicamente. El relato, narrativo al comienzo, va exaltándose hasta confundirse con nuestras experiencias y temores más íntimos. Los devoradores del tiempo rebasan la metáfora y la alegoría; corresponden a la sustancia de nuestro yo. Desde la primera línea el narrador está predestinado al fin imprevisible. “Los cuatro hermanos de la luna” incluye dos argumentos; uno deliberadamente irreal que en forma irresistible lleva al lector y otro, aún más asombroso, que nos revelan las páginas finales. Hacia 1929 yo vertí al español un texto suyo del libro de relatos Fledermaüse, y lo publiqué en un diario de Buenos Aires, que envié a Meyrink. Éste me contestó con una carta en la que, a través de su desconocimiento de nuestro idioma, ponderaba mi traducción. Me envió asimismo su retrato. No olvidaré los finos rasgos del rostro envejecido y doliente, el bigote caído y el vago parecido a Macedonio Fernández. En Austria, su patria, los muchos acontecimientos de la literatura y de la política casi han borrado su memoria.

Albert Soergel ha conjeturado que Meyrink empezó por sentir que el mundo es absurdo y que por consiguiente es irreal. Estos conceptos se manifestaron primeramente en libros satíricos; luego, en libros fantásticos y atroces.

Hijo de una actriz entonces famosa, Gustav Meyer, que modificaría su nombre en Meyrink, nación en Viena en 1868. Murió en 1932 en Starnberg, en Baviera, a orillas de un lago, casi a la sombra de los Alpes.

Meyrink creía que el reino de los muertos entra en el de los vivos y que nuestro mundo visible está, sin cesar, penetrado por el otro invisible.

1 comentario:

El texto de Jorge Luis Borges ha sido extraido del libro "La biblioteca de Babel. Prólogos", de Jorge Luis Borges, Editorial Emecé.

Publicar un comentario